Profile :

横浜生まれ。1987年、オーストラリアにてライフセービング・イグザミナー(検定官)資格を取得し、日本初のライフセービング指導者認定を受ける。日本ライフセービング協会理事長、国際ライフセービング連盟(ILS)委員、日本海洋人間学会副会長、海上保安庁アドバイザー等を歴任。流通経済大学社会学部助教授、流通経済大学スポーツ健康科学部教授、同大学院スポーツ健康科学研究科(救急教育学)教授を経て、現在、中央大学教授 博士(救急救命学)。著書に「LIFESAVIG AND SOCIAL WELFARE」(学文社)、「ライフセービング 歴史と教育」(学文社)、「心肺蘇生法教本」(大修館書店)、「サーフ・ライフセービング教本」(大修館書店)等がある。学生に期待する

3つの資質

- 資質1本を読むこと

- 資質2人の話を聞くこと

- 資質3旅をすること

物事の本質を見極めることで、

ヒューマンウエルネスを実現する。

ヒューマンウエルネスを実現する。

物事の本質を見極める力を養う

「ライフセービング」という言葉から、「ライフ=目の前で失われかけている生命(いのち)」と捉える人が多いかもしれません。しかし、失われかけている生命の背後には、その生命を必要としている人が必ずいます。つまり一人の生命を救うことは、その人の周りにいる多くの人々の「ライフ(人生・生活)」をも救うことになります。

講義では、日々報道されている事故や事件の事実に着目するのみでなく、その背後にある真実を見つめながら生命の本質「死生観」を深めていく重要性を説いていきます。

水難事故の予防、減災・防災教育への取り組み

物事の本質を見極める力は、日常の様々な場面に活かされていきます。我が国の水難事故に目を向けてみると、海岸における水難事故の救命率(社会復帰率)は50%程度です。あの東日本大震災における約2万人の犠牲者の内、その9割が溺水(溺死)でした。この状況より、今後想定されている東京直下、東海・東南海・南海、いわゆる南海トラフ地震による犠牲者は32万人と予想されました。これら事故や災害から自身をどう守るか(自助能力)。

起こってからの救助よりも、如何に犠牲者を少なくするかの備えを万全に構築するかの「予防」こそリスクマネジメントの本質といえます。

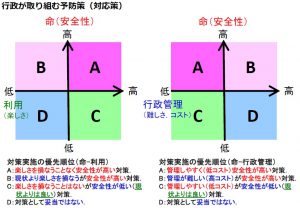

二年時に開講される「救急理論・実習」は、一年時開講の「生命倫理」の実践編、救急蘇生法や怪我の対処法、包帯法、運搬法等の知識や技術を身につけます。さらに湘南海岸等の実地踏査によって、実際の水難事故を予防するための海岸整備(海の家の配置状況からの避難経路やAEDの設置場所)等の課題を抽出します。

学内に戻って各調査項目をグループ討議し、実際の予防対応案を作成・発表してもらいます。行政管理(コスト)及び利用者(楽しさ)の視点を考慮した具体的な提案を行います。

このような現場(フィールド)を意識した授業を展開することによって、机上から脱した実学を深め、水難事故の予防、防災・減災に向けた提案を学生と取り組んでいきます。

自然と人間を知る

小峯研究室では、具体的に次のような研究を行っています。たとえば、溺水事故の主要因である離岸流について、GPS(全地球測位システム)等、様々な手法で実際に計測し、自然のメカニズムについて調査・研究をしていきます。

小峯研究室では、具体的に次のような研究を行っています。たとえば、溺水事故の主要因である離岸流について、GPS(全地球測位システム)等、様々な手法で実際に計測し、自然のメカニズムについて調査・研究をしていきます。また、箱根駅伝の選手の走行中における心拍数や血中濃度、ストレス度等を測定し、自分の心と身体について理解をしていくとともに、より効率的に走る仕組みの開発に取り組んでいます。

さらに競泳選手についてもスピードメーターによる速度変化や水中カメラによるフォームの映像を用いた姿勢等の分析を通し、パフォーマンス強化向上に取り組んでいます。

人の生命を中心にしたものづくりと社会づくり

現代社会は、人と人とのつながりをベースに理工学をはじめとする自然科学や人文・社会科学が入り混じりながら成立しています。

現代社会は、人と人とのつながりをベースに理工学をはじめとする自然科学や人文・社会科学が入り混じりながら成立しています。こうした複雑な社会を生き抜くためには、物事の本質を見極めつつ、多角的に捉える「複眼的思考」を養うことが大切です。分野横断を特徴とする本学科は、こうした思考を身につけるためのプログラムに挑戦しています。

自分がどう生きるかではなく、自分がどう求められているかという謙虚な視点を求めつづけ、人間(生命)を中心にした将来のものづくりや社会づくりを担う取り組みをしています。

小峯先生の研究を理解するためのキーワード4

-

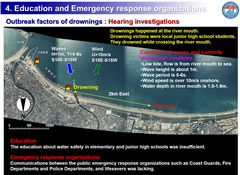

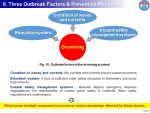

1. Water Safety & Drowning Prevention

WHOの報告によれば年間約40万人の溺死があり、その60%がアジア圏で起こっている。溺水事故の主な原因は、離岸流や波などの「自然環境」、「教育」、公的救助機関と民間組織との連携状況や、民間機関との連携や条例整備などの「安全管理体制」にある。小峯研究室では、こうした現状から、実際の事故分析を通してこれらの予防策を検討している。

WHOの報告によれば年間約40万人の溺死があり、その60%がアジア圏で起こっている。溺水事故の主な原因は、離岸流や波などの「自然環境」、「教育」、公的救助機関と民間組織との連携状況や、民間機関との連携や条例整備などの「安全管理体制」にある。小峯研究室では、こうした現状から、実際の事故分析を通してこれらの予防策を検討している。

2. 生命倫理/救急理論・実習

1年次の必修科目である生命倫理を通して、死の現実を確認し、自らの生命を守り、他人の生命を救う意識を高める。2年次の救急理論・実習では、最新の機器を用いたBLS(Basic Life Support:一次救命)等の実践を通じた能力の習得を実現させる。-

3. 防災・減災教育

内閣府の有識者会議は、南海トラフ大地震が起きた際の死者を32万人と想定し、各家庭に1週間分の水や食料の備蓄を求めている。死者32万人の場合の経済損失は220兆円と予測され、国家は存亡の危機に瀕している。そこで、生命倫理や救急理論・実習の授業を通して、自然災害発生メカニズムや防災施設の限界、応急処置の方法を学び、想定外に生き抜く力を養う。また大津波による被害等が予想される地域での現地調査を行い、防災・減災教育に向けた提案を行う。

内閣府の有識者会議は、南海トラフ大地震が起きた際の死者を32万人と想定し、各家庭に1週間分の水や食料の備蓄を求めている。死者32万人の場合の経済損失は220兆円と予測され、国家は存亡の危機に瀕している。そこで、生命倫理や救急理論・実習の授業を通して、自然災害発生メカニズムや防災施設の限界、応急処置の方法を学び、想定外に生き抜く力を養う。また大津波による被害等が予想される地域での現地調査を行い、防災・減災教育に向けた提案を行う。 -

4. ヒューマンウエルネス

物質的に豊かな私たちの生活だが、一方、高い自殺率等のさまざまな問題を多く抱えている。こうした問題の背景には心の問題が考えられ、人間の心身の健康(ウエルネス)について考えることの重要性が叫ばれている。人間総合理工学科の小峯先生の研究室では、分野横断型であるという強みを活かし、他の3つの領域との協働を通じて、人間としてより善い生き方が実現できるよう、その実践と研究を行っていく。

物質的に豊かな私たちの生活だが、一方、高い自殺率等のさまざまな問題を多く抱えている。こうした問題の背景には心の問題が考えられ、人間の心身の健康(ウエルネス)について考えることの重要性が叫ばれている。人間総合理工学科の小峯先生の研究室では、分野横断型であるという強みを活かし、他の3つの領域との協働を通じて、人間としてより善い生き方が実現できるよう、その実践と研究を行っていく。